アゲハ蝶などの幼虫の飼育環境(2)

糸掛けに失敗した蛹の保護ポケット、蛹になった場所が悪い蛹の移動方法、落ちた蛹の吊下げ方法、羽化の時の補助具など、幼虫飼育で役立つ情報を一般公開しています。

岩国市田舎村昆虫館の蝶の幼虫の飼育環境ですが、蝶の幼虫は生きていますので、活きているGARAKUTA Village同様に毎日変化します。

今後、このページのメンテナンスは追いつかないと思いますが、各々の観察日記の写真には新しいものも写っていることと思いますのでそちらのほうをご覧の上、ご確認願います。

蛹の保護ポケット・・・下の[改良版]も合わせてご覧下さい

本サイト内の掲示板で質問のありました蛹の保護について、岩国市田舎村昆虫館で実施している簡単な方法を説明します。

岩国市田舎村昆虫館ではキアゲハとナミアゲハで試しましたが、これらと同じ形態の帯蛹のナガサキアゲハなどの蛹にも使用可能です。

但し、この保護ポケットは蛹を入れるものですから、前蛹は絶対に入れないで下さい。蛹化の時の脱皮が不可能です。

保護ポケットの製作

- 新聞の折り込み広告でも何でもOK。

幅3cm程度に切ります。

- この帯状の紙を円錐状に巻きます。

大きさは円錐の大きい方で蛹の胸囲より大きく。

後で切り落としますので大きめに。

2周くらい巻いたところで糊付け。

この写真は糊付けした後です。

- 不要な部分の紙を切り落とします。

- 円錐の大きい方を整形します。

グルグルと回しながら鋏で切りますが、時々蛹を入れてみて、蛹の身長の半分(一番膨らんだ所)以上は入らないように切りつめます。

深いと、羽化の時に出られません。

事前にポケットを作っておく場合は、大き目で割り箸等にくっ付けて、くっ付けた状態で切ります。

- 割り箸等の棒に糊付けします。

取り付ける位置ですが、羽化の時、足場の良い所まで這い登りますので割り箸等の上端から5cmくらいは下げて、掴まれる所を確保してやって下さい。

これで完了。

岩国市田舎村昆虫館では、円錐状のものを蛹の保護ポケットとかポケットとか呼んでいますが、正式の名称はありません。

日記の中では、その時の雰囲気で他の名称でも呼んでいることがあります。

蛹を保護する時の注意事項

このポケットを使うのは、蛹が蛹化中に落下したり、蛹の時に糸が外れて落下した場合、また、蛹になった場所が悪いので引越しさせる場合などがあります。

落下した蛹は拾っていれるだけですが、尻がくっ付いていて、背中の糸が掛かっている蛹は潰さないように十分注意して扱ってください。蛹を取り外す方法を、簡単ですが書いておきます。

- 背中に掛かっている糸を切ります。

糸は手で引っ張ったりせず、よく切れる鋏で左右2ケ所を切ります。

切ったあと背中に残っている糸は付けたままでOKです。 - 綿のような糸でくっ付いた尻を外します。

蛹を掴んで引っ張らないで下さい。

尻の後ろ付近にセロテープを貼り、このセロテープを剥がしてみて下さい。

尻の周りに張り巡らせた綿のような糸が、セロテープにくっ付いて剥がれますので、この綿のような糸を引っ張って蛹を取り外します。 - ポケットへ入れます。

尻の綿のような糸が多すぎでポケットへ入り難くければ切り取っても構いません。但し、蛹の尻尾を切らないように。

もう一つ大事なことがあります。

蛹を掴んで潰さないように。 掴むのではなく、紙か何かで掬うつもりで。

蛹を剥ぎ取る作業は、失敗すると蛹を死なせてしまいますので、自信のない方は実施しないで下さい。蛹に傷が付いたり、蛹が死んでも責任は持てません。

また、作業は蛹の殻が固くなってから実施して下さい。蛹になってから5日以上経ってからならほぼ安全です。

作業中に蛹を落とさないようにして下さい。蛹を落とした場合は、蛹が壊れて体液(緑色)が出てしまい、殆どが羽化の望みはなくなります。

ポケットを使用した例

本サイトの日記の中に、怪しげなポケットを使用した例がありますので、写真を集めてみました。

この程度のポケットから沢山のアゲハが羽化していますのでお試し下さい。

|

||

| 2007年10月22日 | 2007年7月23日 | |

|

|

|

| 2007年8月19日昼 | 2007年8月24日 | 2007年8月25日 |

|

![P20071012-IMG_5942[1]](https://kabuto.iwakuni.info/wp-content/uploads/2016/05/P20071012-IMG_59421-2-200x300.jpg) |

![P20071015-IMG_6560-2[1]](https://kabuto.iwakuni.info/wp-content/uploads/2016/05/P20071015-IMG_6560-21-2-199x300.jpg) |

| 2007年10月7日 | 2007年10月12日 | 2007年10月15日 |

![P20071019-IMG_6625[1]](https://kabuto.iwakuni.info/wp-content/uploads/2016/05/P20071019-IMG_66251-2-200x300.jpg) |

||

| 2007年10月19日 | ||

蛹の保護ポケット[改良版]・・・下の[改良2版]も合わせてご覧下さい

2007年、さらには2008年への越冬で大活躍した謎のポケットですが、アゲハにとっては少し不便なことがありましたので、掲示板での質問を機会に改良案を発表しました。

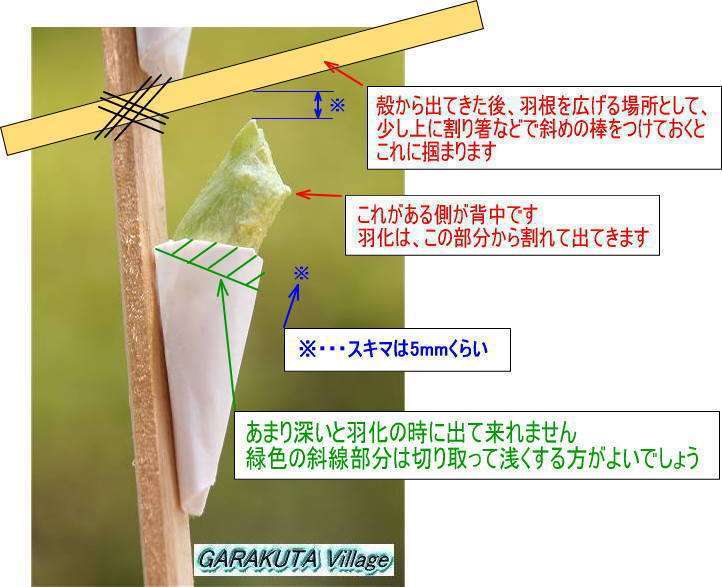

[改良版]では、羽化した時に掴まるものが近くにあるほうが親切かなと思って、蛹の上に、横の棒(図には斜めの棒と書いていますが)を追加しました。

この横の棒は、自分で糸を掛けて、ポケットを使わない場合にも応用できます。

既に2008年・キアゲハの幼虫の観察日記(1)の6月14日に掲載しましたが、このページに収録しておきます。説明は、写真を拡大してお読み願います。

下の写真は、改良版を実際に作って使用している例です。

2008年・キアゲハの幼虫の観察日記(1)のページの7月13日でご紹介しています。

一部のサイトでは、羽化の時に蛹の殻が抜け出て羽化に失敗するため、蛹の尻尾の部分を瞬間接着剤などでポケットに接着することと書いてありますが、絶対に接着剤は使用しないで下さい。蛹が死んでしまいます。

私は接着などせずに、蛹を入れているだけです。

ポケットに蛹の殻を接着しておかないと、羽化のときに尻尾に殻をつけたまま出てくるのではないかと思われますが、羽化した後の蛹の殻には茶色っぽい液体が残っていて、殆どの場合、これの重みで殻はポケットに残ります。

蛹の上に取付けた棒と蛹とのスキマ・・・重要

上の図では「※・・・スキマは5mmくらい」と書いていますが、最小で5mm、最大で10mmくらい(お奨めは7mm~10mmくらい)です。スキマが少なければ、羽化した時に足が掛けやすいように思えますが、これは間違いです。

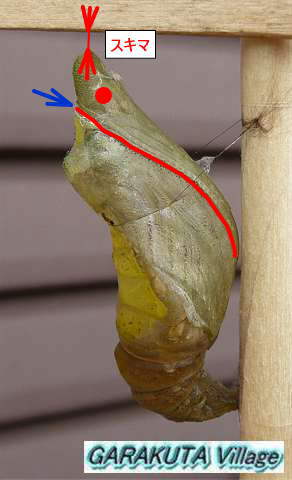

下の写真をご覧下さい。(写真は、蛹の殻の説明用のため、ポケットを使用していないものを使っています。)

これらの写真は羽化した後の抜け殻です。

判り難いので、これらの写真の中の1枚に手を加えて説明します。

羽化の時には、青い矢印の所から亀裂が走り、赤●部分の殻が押し上げられて、青い矢印部分の開いた隙間から出てきます。

蛹と横の棒の隙間が無かったり小さかったりすると、赤●部分の殻が押し上げられず、羽化が順調に進まなくなります。ポケットに入れている場合は背中側に押し開いて出てきますが、写真のように背中に糸が掛かっている場合は命取りになることもありますよ。

使用しています

2009/07/12撮影

ご覧頂いた皆様へお願い

正式の名前のない蛹の保護ポケットですが、アゲハの蛹が落下していた時や、背中に掛けた糸が切れたりした時などの異常事態の時に、羽化を補助するために使用します。このような場合は緊急を要することが多いので、身近な材料で簡単に作れることが大事です。

皆さんも、異常事態で蛹の保護ポケットが必要になった場合はこのページを参考にしてお作りになり、使用しての結果や、改良点などを掲示板へお寄せ願います。皆さんと一緒に情報を共有したいと思いますので宜しくお願いします。